NOUVEAU

RetroNews | la Revue n°3

Au sommaire : un autre regard sur les explorations, l'âge d'or du cinéma populaire, et un retour sur la construction du roman national.

Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de recherche et à tous les contenus éditoriaux, abonnez-vous dès aujourd’hui !

Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de recherche et à tous les contenus éditoriaux, abonnez-vous dès aujourd’hui !

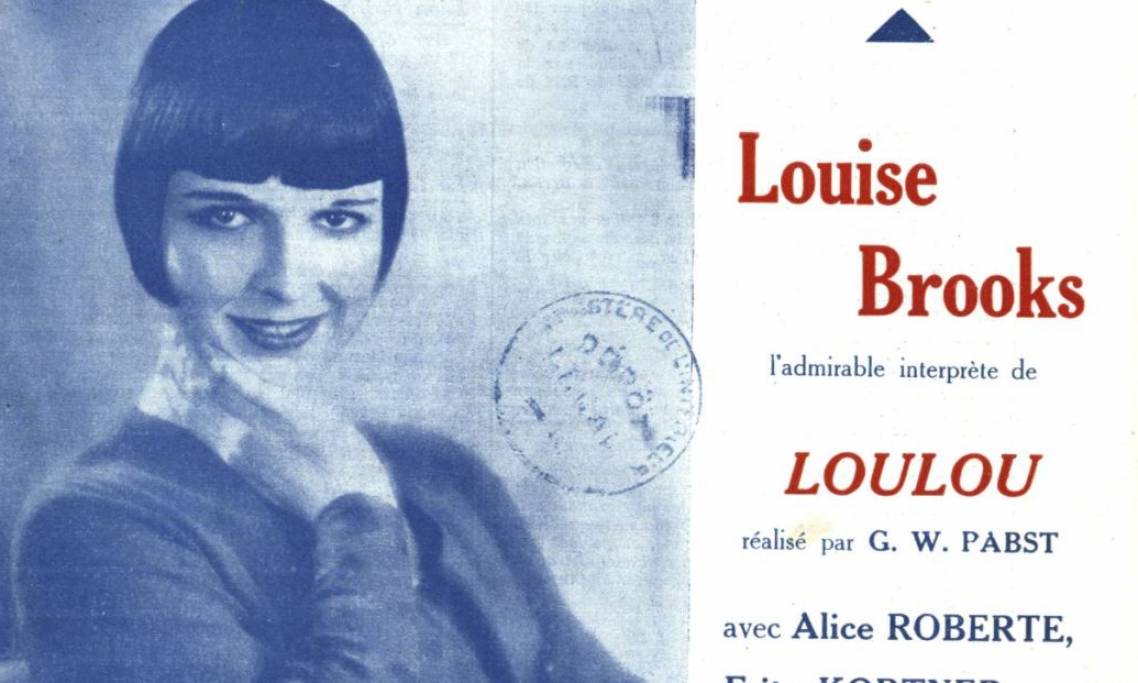

Dans les années 1920, le cinéma devient un divertissement de masse. Envahissant les journaux et les imaginaires français, il cherche à s’émanciper du théâtre pour gagner sa reconnaissance d’art à part entière. Décryptage avec Myriam Juan, spécialiste de l’histoire culturelle du cinéma.

RetroNews : Rétrospectivement, les années 1920 apparaissent comme l’âge d’or du cinéma muet. Mais quelle perception ont les contemporains de ce cinéma qui occupe une place de plus en plus importante ?

Myriam Juan : Il est vrai que la décennie toute entière correspond en France à celle du cinéma muet. Le Chanteur de jazz, qui est considéré comme le premier film parlant – à tort, parce que d’autres films, avant lui, ont intégré une sonorisation –, sorti aux États-Unis en 1927, arrive en France fin 1929. Et la diffusion du parlant est assez lente : il faut équiper les studios – de ce fait, les tous premiers films parlants français sont tournés à l’étranger – et surtout les salles.

Évidemment, personne, dans les années 1920, n’imaginait la fin du cinéma muet et son remplacement par le parlant, qui donne cette impression rétrospective d’un âge d’or. Bien au contraire, ce qui domine dans le discours sur le cinéma à l’époque, c’est l’idée du progrès. Même pour les cinéphiles, le cinéma est un art qui continue de se perfectionner, et ce d’autant plus qu’il évolue constamment au niveau technique. Il est une incarnation de la modernité, qui saisit l’air du temps et façonne les imaginaires.

NOUVEAU

RetroNews | la Revue n°3

Au sommaire : un autre regard sur les explorations, l'âge d'or du cinéma populaire, et un retour sur la construction du roman national.

Ce discours est-il nouveau dans les années 1920 ?

Le discours cinéphile commence à se développer dans la seconde moitié des années 1910. Forfaiture, de Cecil B. DeMille, qui sort en France en 1916, a marqué à ce titre une étape essentielle, convertissant au cinéma tout un groupe de jeunes gens qui cherchent alors à obtenir sa reconnaissance en tant qu’art. Car le cinéma est perçu avant tout comme un loisir populaire et suscite le mépris des intellectuels. Il touche en réalité un large spectre social – des ouvriers aux classes moyennes, qu’il s’agisse d’employés, de petits commerçants, d’artisans, et aussi une partie de la bourgeoisie. Cette image de loisir populaire se retrouve dans le discours des surréalistes, par exemple sous la plume d’un Robert Desnos, et nourrit leur engouement pour le cinéma. Mais elle détourne de celui-ci la majorité des élites.

Les cinéphiles se donnent donc pour mission de changer leur regard et également d’éduquer les classes populaires pour qu’elles choisissent les « bons » films. Leur discours est porté par toute une presse consacrée au cinéma, les publications spécialisées se multiplient : c’est là l’une des grandes nouveautés des années 1920.

Et pour la première fois, ces revues s’adressent au grand public…

Dès les années 1900 et les débuts du cinéma, étaient apparus des journaux spécialisés, mais ils étaient destinés aux professionnels : ils commentaient les appareils, soutenaient la filière… En 1917, Louis Delluc devient rédacteur en chef de la revue Le Film, créée initialement à l’attention des professionnels. Delluc entend désormais toucher aussi le grand public, visant un lectorat mixte.

Mais il faut attendre l’après-guerre pour voir apparaître les publications spécifiquement conçues pour les spectateurs : Ciné pour tous dès 1919, Cinéa en 1921 – les deux fusionnant en 1923 sous le titre Cinéa-Ciné pour tous –, Cinémagazine, hebdomadaire d’une quarantaine de pages tout de même, fondé lui aussi en 1921, qui présente les films, publie des articles sur les coulisses du cinéma, des biographies de vedettes, promeut l’association des « Amis du cinéma » et possède une rubrique très active de courrier des lecteurs. On peut citer également Mon Ciné et Ciné-Miroir, plus populaires, comme en attestent leur prix de vente et le papier de moins bonne qualité sur lequel ils sont imprimés, mais aussi leur goût pour les « films racontés ». À l’opposé, des revues luxueuses voient le jour, comme Cinégraphie, qui disparait rapidement faute de trouver son lectorat. Cette presse spécialisée vient s’ajouter aux rubriques cinéma de la grande presse, qui se généralisent massivement dans les années 1920.

« S’il veut être pleinement reconnu, le cinéma ne doit surtout pas apparaître comme du théâtre filmé. Ceci explique le drame que constituera pour les cinéphiles l’avènement du parlant, qui apparaît comme une forme de régression. »

La presse valorise-t-elle le cinéma français tout autant que le cinéma américain, qui domine déjà les écrans ?

Les films américains représentent en effet plus des trois-quarts des films présentés à la censure durant presque toute la décennie, et sont produits par de grands studios qui déploient d’importants efforts de promotion. Face à cette situation, la presse française a à cœur de défendre la production nationale. Ce qui ne l’empêche pas – au contraire ! – de se lamenter sur le manque de publicité et de créativité qui entourent les films français, et sur la difficulté à obtenir du matériel de promotion.

De ce fait, les journalistes – notamment des femmes, sur lesquelles s’orientent actuellement mes recherches – sont assez actifs pour valoriser le cinéma français : ils se rendent régulièrement dans les studios pour faire des reportages ou recueillir les propos des acteurs par exemple, une pratique qui s’inscrit dans la tradition des entretiens réalisés dans les loges de théâtre.

Quelles relations le cinéma entretient-il alors avec le théâtre, d’une manière plus générale ?

Ses relations ne sont pas sans ambivalence. D’un côté, le théâtre représente pour le cinéma un art dont il doit absolument s’émanciper : s’il veut être pleinement reconnu, le cinéma ne doit surtout pas apparaître comme du théâtre filmé. Ceci explique le drame que constituera pour les cinéphiles l’avènement du parlant, qui apparaît comme une forme de régression. D’un autre côté, le théâtre reste un modèle et on lui emprunte ses modes de légitimation, comme par exemple la volonté de constitution d’un répertoire.

Du point de vue des acteurs, les deux milieux sont caractérisés par une grande porosité : nombreux sont déjà ceux qui tournent en journée et montent sur les planches le soir, d’autant que les grands studios sont pour la plupart installés en banlieue parisienne, à proximité des salles de spectacle. À titre d’échantillon, j’avais étudié quatre listes de vedettes préférées parues dans la presse entre 1922 et 1929 : parmi la quarantaine d’actrices françaises citées, un tiers seulement avait débuté au cinéma ; 40 % étaient issues du music-hall et de la danse, et 28 % du théâtre. Chez les hommes, 80 % venaient de la scène dont 70 % du théâtre.

Le cinéma n’impose-t-il pas une différente manière de jouer ?

On peut lire dans la presse une exigence grandissante de « naturel », de jeu plus intériorisé, moins emphatique. Les acteurs français – même si beaucoup sont très populaires, il ne faut pas l’oublier – sont souvent jugés trop « théâtraux ». Forfaiture marque les prémices de cette évolution : les spectateurs découvrent Sessue Hayakawa, qui tend véritablement vers le sous-jeu, et c’est pour beaucoup un choc.

Progressivement, au cours des années 1920, les cartons se raréfient et tout passe par l’image : on voit à l’écran les personnages en train de parler mais les dialogues sont de moins en moins retranscrits. Le parlant arrive donc paradoxalement à un moment où l’on a trouvé le moyen de faire l’économie du texte. Et en même temps, ce jeu plus naturel va permettre à la parole de s’intégrer très simplement.

Le cinéma reste encore très lié aux autres arts, à travers l’accompagnement musical bien sûr, mais aussi dans la composition des programmes qui intègrent la danse ou le music-hall. Est-ce là aussi un enjeu d’émancipation pour le cinéma ?

Les programmes de cinéma des années 1920 sont plus copieux et plus mélangés que ce que nous connaissons : le qualificatif de « programmes salades », que l’on doit à Louis Delluc, exprime bien le rejet de cette formule par les cinéphiles, qui se plaignent de devoir subir tous ces à-côtés pour pouvoir voir un film. Ces séances de cinéma composites obéissent sans doute à la volonté de satisfaire tous les publics.

Le contenu des séances, comme l’accompagnement musical, varie beaucoup cependant d’une salle à l’autre. Aller au cinéma n’est pas la même expérience dans les salles de quartier et dans celles des centres-villes qui passent les films en exclusivité. Certaines de celles-ci sont des palaces somptueux qui visent à attirer le public bourgeois. Des arguments parfois très matériels sont mis en avant dans la presse, comme la climatisation vantée sur des pavés publicitaires annonçant La Veuve joyeuse d’Erich von Stroheim au Madeleine-Cinéma en 1926.

« Notre vision du cinéma des années 1920 est largement issue de cette cinéphilie qui a privilégié les avant-gardes. »

Comment les acteurs de cinéma apprennent-ils le métier ?

La question de la formation est un véritable serpent de mer. Le cinéma français rêve de retrouver la première place qu’il avait avant que les États-Unis ne le détrônent. On cherche les raisons de ce déclin. Le niveau des acteurs français est mis en cause, et l’on voit de ce fait fleurir des « écoles cinégraphiques » – un terme qui est encore souvent employé à une époque où le vocabulaire n’est pas encore fixé. Ces écoles se nourrissent de l’aspiration de beaucoup à faire carrière dans le cinéma, qui apparaît à la fois comme un monde rêvé et un monde d’opportunité, où l’on peut réussir en partant de rien. Mais ces écoles n’ont pas bonne presse, et il apparaît assez vite qu’elles ne changent pas la donne. Paradoxalement, la meilleure école de cinéma reste le théâtre.

Pour réguler la profession, la section cinématographique de l’Union des artistes, créée en 1926, met en place l’année suivante une « licence professionnelle », fondée sur divers critères – et notamment la nationalité française, déjà exigée pour être membre d’une association qui ne cesse de dénoncer l’envahissement des studios français par les interprètes étrangers. Mais cette licence professionnelle n’aura pas vraiment d’impact.

Les films qui sont passés à la postérité et qui sont pour nous emblématiques de ce cinéma des années 1920 sont-ils loin de l’expérience des contemporains ?

À feuilleter les journaux de ces années-là, on ne peut qu’être troublé par la profusion de titres et de visages qui sont complètement tombés dans l’oubli ! Qui connaît Jean Angelo, pourtant l’acteur français le plus présent en Une des magazines de l’époque ? Les choix des spectateurs, attachés aux récits, aux feuilletons, aux acteurs, ne sont pas ceux de l’élite cinéphile qui méprise les formes jugées peu innovantes, même si les uns et les autres coïncident parfois, en particulier quand il est question de cinéma américain.

Notre vision du cinéma des années 1920 est largement issue de cette cinéphilie qui a privilégié les avant-gardes. Certains films populaires, quand ils n’ont pas été complètement perdus, ont pu cependant faire l’objet d’une réévaluation, y compris pour leur qualité esthétique. Il faut continuer à explorer ce cinéma pour en découvrir toute la diversité et la richesse.

–

Maîtresse de conférences au département des arts du spectacle de l’université de Caen-Normandie, Myriam Juan est l’auteure des Années folles (PUF, 2021). Ses recherches portent sur l’histoire culturelle du cinéma, la célébrité et les imaginaires sociaux dans la première moitié du XXe siècle.